「SEOとはいったい何のこと?」

「具体的に何からはじめればいいの?」

ブログやホームページの運営にあたって、このような疑問をかかえていませんか?

この記事では、初心者の方に向けて、SEOの基本的な考え方を解説していきます。

この記事で解決できる疑問はこれ!

- 「SEOってそもそも何?」

- 「SEOには取り組んだほうがいい?」

- 「SEOとしてどんなことをすればいい?」

結論から言うと、SEOとはWebページを検索上位に表示させる施策のこと。

そのためには、訪問者のニーズを満たすコンテンツを提供することが大切です。

SEOには「絶対にこれが正解」と言えるものはありません。しかし、「最低限これはやるべき」と言えるものがあるのも事実です。

この記事でSEOの重要性を理解し、具体的に取り組んでいきましょう!

目次

SEOとは検索エンジン最適化のこと

SEOは、「Search Engine Optimization」の頭文字をとったもの。

日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。

検索エンジンとは、インターネットで情報を検索するシステムのことです。

検索結果ページの上位に表示させるための施策を「SEO」と呼びます。

また、statcounterが実施した調査によると、Google検索のシェアは9割を超えています。

SEOは実質「Google 検索に上位表示させるための施策」といっても過言ではありません。

| 順位 | 検索エンジン | シェア率 |

|---|---|---|

| 1位 | 92.37% | |

| 2位 | bing | 3.57% |

| 3位 | Yahoo! | 1.31% |

| 4位 | Yandex | 0.82% |

| 5位 | DuckDuckGo | 0.61% |

参考:Search Engine Market Share Worldwide・statcounter

Googleは、ユーザーが求めている情報を提供することを重視しています。

そのため、SEOでは「訪問者のニーズを満たすこと」が大切です。

また、適切な評価を得るために、有益なコンテンツであることを、Googleに分かりやすく伝えることも大事です。

SEOとは、「Google(検索エンジン)」と「ユーザー(訪問者)」の両方にとってフレンドリーであることが大切なのです。

SEOのメリット

SEOに取り組むメリットは、以下の4つがあります。

誰でもアクセスを集められる

Googleで検索上位に表示すれば、無名のサイトやブログでもアクセスを集められる可能性があります。

First Page Sageの調査によると、検索順位とクリック率(CTR)の関係は以下のとおり。

検索1位に表示できれば、検索したユーザーの約4割を獲得できることが分かります。

| 検索順位 | クリック率(CTR) |

|---|---|

| 1位 | 39.6% |

| 2位 | 18.4% |

| 3位 | 10.1% |

| 4位 | 7.6% |

| 5位 | 5.1% |

参考:Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2023・First Page Sage

もちろん、上位表示させるために広告費などの直接的なコストはかかりません。

効果的なSEOをすれば、費用をかけずに上位表示を狙っていけるのです。

意欲の高い訪問者を集めやすい

SEOでは、検索に用いられる語句をベースに、サイトやブログへの集客を図ります。

検索語句によっては、購入意欲の高い訪問者を集められます。

たとえば、以下のキーワードを検索するユーザーは、すでに商品を購入することが決まっていそうだと考えられます。

- 「〇〇 口コミ」:商品やサービスを購入したいが、事前に評価をチェックしたい

- 「〇〇 おすすめ」:複数の商品やサービスを比較して購入したい

購入意欲の高い訪問者を集めれば、ブログではアフィリエイトの成果に、企業サイトでは自社商品の購入につなげやすくなります。

こうした潜在顧客にアプローチしやすいSEOは、集客としてとても効率的な方法と言えるでしょう。

アフィリエイトの詳細は以下の記事でも紹介しています!

アフィリエイトとは?仕組み・始め方・コツをわかりやすく解説

アフィリエイトとは?仕組み・始め方・コツをわかりやすく解説

ブランディングできる

SEOによってアクセスが増えると、企業サイトや個人ブログをブランディングできます。

「ブランディング」とは、サイトやブログのファンを増やし、世間的な認知度を確立することです。

- 個人ブログ:サイトや運営者自身を認知してもらえる

- 企業サイトブランド:商品やサービスなどを認知してもらえる

訪問者に価値のあるコンテンツを提示し続ければ、「このサイトは信頼できる」と認知されていくでしょう。

信頼を得ていく中で、事業分野やサイトのテーマと、「自分のサイト」「自社のブランドや商品」などと結び付けてもらえれば理想的です。

ただ、メディア内でウソや矛盾を含むコンテンツを発信してしまえば、逆にファンからの信頼を失いかねません。

記事によって主張が違ったり、同じような商品を何個も紹介したりすると、訪問者はどんどん離れてしまうので注意が必要です。

資産になる

SEOに取り組み増やした記事などのコンテンツは、資産になります。

検索エンジンから評価を受け、上位表示できた記事は、自動的にアクセスを集め、収益を生み続けてくれるでしょう。

記事を上位表示できれば、継続的にユーザーを取り込んで効果的に売り上げを生むことができます。

また、記事以外にも、「ドメイン全体へのSEO評価」「ブランディングへの効果」など、目に見えないものも蓄積されていきます。

さらに言えば、コンテンツを作る過程で得たスキルやノウハウも蓄積されていくなど、資産として得るものが多い点が特徴です。

SEOのデメリット

ここまでSEOのメリットを解説しましたが、SEOは決していいことばかりではありません。

以下のように、SEOならではのデメリットが存在するのも事実です。

時間がかかる

SEOは一般的な広告と違って、効果があらわれるまでに時間がかかります。

言い換えると、記事をいくつか公開したからといって、すぐに集客できるわけではありません。

一般的には、記事を公開してから上位表示されるまで、早くても2ヵ月~4ヵ月かかると考えられています。

開設したばかりのサイトでは、評価されはじめるまで1年以上かかることもあります。

これは、Googleが記事を評価するまでに時間がかかるためです。

「いますぐに収益を上げたい」という場合は、SEOではなく即効性のある広告に投資すべきでしょう。

うまくいくとは限らない

多くの時間をかけて記事を制作しても、それがGoogleに評価されるとは限りません。

記事が上位表示されなければアクセスがほとんど増えず、せっかくの努力も無意味に思えてしまうでしょう。

GoogleはSEOの評価基準を公表していないため、記事が評価されない直接的な原因を知ることはできません。

しかし、主な原因として以下の3つが推測されます。

- 訪問者のニーズを満たしていない

- 需要のないコンテンツを提供している

- 競合サイトが多すぎる

とくに個人ブログの場合、記事を積み重ねてもアクセスが増えなければ、モチベーションを維持するのは難しいと言えます。

継続的なメンテナンスが必要

サイトやブログのクオリティを確保するには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

主なメンテナンスは、以下の2つに分かれます。

- アクセスが伸びない記事のリライト

- 情報の更新

もっとも分かりやすいのは、記事のリライトです。

公開から一定期間たってもアクセスが集まらない場合、訪問者のニーズを再考し、SEOへの取り組みが十分かを見直す必要があります。

こうした作業を繰り返し改善することを、以下の頭文字をとって「PDCAサイクル」と呼びます。

P:Plan(計画)

目標の設定、目標達成のためのアクションを計画する

D:Do(実行)

計画されたアクションを実行する

C:Check(評価)

目標が達成できたか、計画通りに実行できたかを確認する

A:Act(改善)

評価を踏まえて、改善点を考える

また、記事で紹介している内容が、訪問者に誤解を与えかねない古い情報であれば、最新の情報に更新しなければなりません。

ユーザーの損失にもつながるため、定期的に記事を見直す癖をつけるといいでしょう。

SEOの正解=Googleの目指すもの?

冒頭で紹介したとおり、SEOには「絶対にこれが正しい」というものはありません。

これは、GoogleからSEOに関する明確な指標が発表されていないためです。

しかし、Googleが公表している情報から、SEOの基本的な方針を読み取ることはできます。

こうしたGoogleの理想に近づけていくことが、SEOにおいては重要です。

ここでは、SEOにおいてとくに大事な以下の3つのポイントを解説します。

Googleが掲げる10の事実

「Google が掲げる 10 の事実」には、Googleの基本的なポリシーが明記されています。

引用元:Google が掲げる 10 の事実

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

なかでも大切なのは、1番目の「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」でしょう。

SEOにおいては、訪問者像(ペルソナ)をしっかり想定し、ニーズを満たすコンテンツを制作することが重要と言い換えられます。

E-E-A-T

E-E-A-Tとは、「誰が書いたか」を重視する評価基準の一つ。

Googleが公表している「検索品質評価ガイドライン」にもしっかりと明記されています。

Experience(経験)

運営者はトピックに関する経験が豊富か

Expertise(専門性)

サイトコンテンツが高度な知識に基づいたものか

Authoritativeness(権威性)

サイトコンテンツが優れたものだと客観的に評価されているか

Trustworthiness(信頼性)

サイトコンテンツや運営者が信頼できるか

つまり、まったく同じコンテンツだとしても、誰が書いているかで記事の価値が変わることになります。

たとえば官公庁のサイトと個人ブログであれば、間違いなく前者のほうが上位表示されるでしょう。

ただ、その分野の専門家でないと記事が書けないわけではありません。

自分または自社だからこそ提供できる独自の内容を盛り込めば、コンテンツに強みを出せます。

企業の場合は、自社の商品やサービスなど、専門分野を活かしたコンテンツが効果的でしょう。

個人の場合、企業が運営する競合サイトがあるときには、規模や専門性で戦うのは難しいです。

商品のレビューや日常のエピソードなど、自身の体験を織り交ぜるなどして、個人ならではのコンテンツを活かすのがおすすめです。

YMYL

YMYLは、Your Money or Your Life の頭文字をとった略称。

お金や健康のように訪問者の人生に大きく関わるYMYL領域では、Googleの評価基準がより厳しくなります。

YMYL領域には以下のようなものがあります。

- ニュースや時事問題

国際問題、政治、災害など - 金融

投資、保険、税金、不動産、クレジットカードなど - 健康や安全

病気、薬、病院、医療など - 公共サービスや法律

公的機関、社会福祉、離婚など - 人の集まり

人権や宗教、性別など - その他

フィットネス、栄養、大学、就職など

たとえば、医療系のキーワードの場合、医者が書いた記事と、そうでない個人が書いた記事では、前者のほうが上位表示されやすいと考えられます。

これは、個人では医療知識が不十分なことが多く、誤った情報により訪問者の健康状態の悪化を招く可能性があるためです。

YMYLの領域では、素人が上位表示させることはかなり難しいため、とくに個人ブログで狙うのは避けたほうがいいでしょう。

SEOの施策は主に4種類にわかれる

「SEO」と一口に言っても、その内容は多岐にわたります。

そこでまずは、大きく4つにわけてSEOの概要を理解しましょう。

1. 内部施策

「内部施策」は、その名のとおりサイトやブログ内でおこなう施策を指します。

SEOのなかでもっとも基本と言える対策で、知識さえ身につければすぐに実行できるのが特徴です。

内部施策をさらに細分化すると、主に以下のようなことを行います。

- クロール最適化

クローラーがサイト内を巡回しやすいよう構造する - インデックス最適化

クローラーに情報を正しく読み取ってもらえるよう記述する

クローラーとは、インターネット上のWebサイトを巡回するロボットのこと。

Googleは、クローラーが読み取った情報にもとづいて、検索順位やサイト評価を決定しています。

2. 外部施策

「外部施策」とは、ほかのサイトから良質なリンクを獲得するための施策を指します。

面白いサイトや、ためになるサイトを見つけたら、ほかの人にも教えたり、参考にしたりしたくなりますよね。

そのため、ほかのサイトやSNSなどでリンクされていれば、信頼できる優良なコンテンツであることの指標になりえます。

ただ、他者から評価されることではじめて実現できるもので、自分の意思のみではできません。

また、自然な形で設けられた良質なリンクであることも重要です。

悪質なサイトから被リンクを受けたり、不自然な形でリンクを受けると、逆に評価が下がる可能性もあります。

とはいえ、最初のうちはあまり意識しすぎる必要はありません。

ベースにあるのは「優良なコンテンツ」であり、有益なコンテンツづくりに努めていくのが最優先です。

3. コンテンツ制作

「コンテンツ制作」とは、サイトやブログの「顔」とも言える記事コンテンツを作ることを指します。

訪問者が検索するであろうキーワードを推測し、キーワードに込められたニーズを満たすように記事を作っていきます。

単一の記事において、よりよいコンテンツづくりに努めるだけでなく、サイトやブログ全体のコンテンツを考えることも大事です。

訪問者のニーズを満たすコンテンツが網羅的に用意されているか、分かりやすいカテゴリに分類されているか、などです。

このようなコンテンツづくりそのものもSEO施策の一つです。

4. ページエクスペリエンス最適化

「ページエクスペリエンス最適化」とは、コンテンツ以外の部分で、訪問者の利便性を高める施策を指します。

具体的には以下のような内容です。

- ページの主なコンテンツが速く読み込まれるか

- ページは訪問者の操作にすばやく応答するか

- コンテンツの配置が想定外にずれるようなことがないか

- スマホやタブレットからも見やすく、扱いやすいか

- サイトやページがSSL化(https化)されているか

とくに重要なのが、ページの読み込み速度です。

Googleがおこなった調査では、ページの読み込み速度が遅くなるだけで、訪問者の離脱率は上がることが分かっています。

- 1秒から3秒へ遅延:32%

- 1秒から5秒へ遅延:90%

- 1秒から6秒へ遅延:106%

- 1秒から10秒へ遅延:120%

掲載する画像を軽量化したり、必要性の高くないプラグインを削除したりと、高速化に努めることが大事です。

現在の表示速度を確かめたい人は、「PageSpeed Insights」を利用して計測してみましょう。

また、ページエクスペリエンスへの評価や改善項目は、Googleサーチコンソールでも確認できます。

Googleサーチコンソールの使い方は以下の記事も参考にしてみてください!

WordPressにGoogleサーチコンソールを導入する方法!基本的な使い方も解説

WordPressにGoogleサーチコンソールを導入する方法!基本的な使い方も解説

また、表示速度には利用サーバーの性能も影響しますので、サーバーはなるべく高スペックなものを利用するのがおすすめです。

レンタルサーバーの選び方は以下の記事でも紹介していますよ。

レンタルサーバーの選び方!種類やおすすめサーバーも紹介

レンタルサーバーの選び方!種類やおすすめサーバーも紹介

【初心者はまずこれ!】9つのSEO施策

サイトやブログの運営をはじめたばかりの初心者だと、「どのSEO施策からはじめたらいいの?」と戸惑ってしまうでしょう。

そこで、ここでは「初心者はまずはこれ」と言える、基礎的なSEO施策を9つ紹介します。

1. キーワードを選定する

記事づくりのスタート地点となるのが、キーワード選定です。

キーワード選定とは、サイトやブログでどういった検索キーワードからの流入を見込むかを考えていくことです。

具体的には、サイトやブログで扱うテーマに関連して、どんな検索ワードがあり、どんな記事コンテンツを設けるかを設計していく作業にあたります。

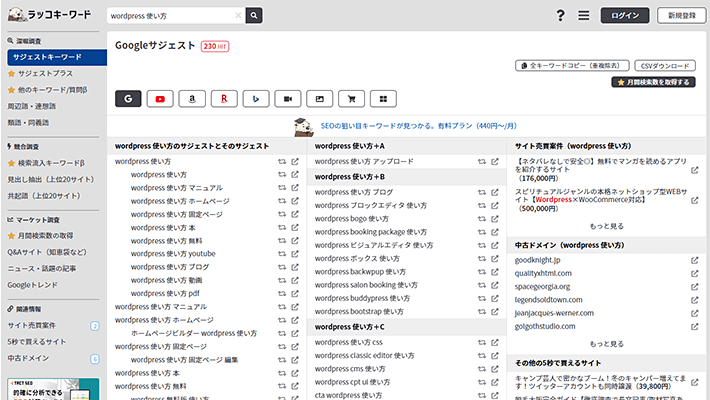

キーワード選定は大まかに、以下のようなステップで進めていきます。

- テーマとして、最重要なキーワードを1つ決める

例:「WordPress」など - 最重要キーワードの関連キーワードをリストアップする

ラッコキーワードなどのツールを利用 - リストアップしたキーワードから記事を作るものを選ぶ

検索意図や訪問者ニーズを読み取る

出典:ラッコキーワード

リストアップされたキーワード一つひとつに対して、1つの記事を作っていくのが基本です。

リストアップされたキーワードを整理する中で、サイトやブログの中にどんなコンテンツを作っていくのか考えてみてください。

ロングテールキーワードを優先的に狙おう

立ち上げて間もないサイトやブログであれば、まずはロングテールキーワードからの流入を狙うのが賢明です。

ロングテールキーワードとは、検索ボリュームが少なく、3語以上で構成されたキーワードのことです。

検索キーワードは、月間に検索されるボリュームによって以下の3つに分類されます。

- ビッグキーワード

月間検索ボリューム1万以上、1語のものが多い - ミドルキーワード

月間検索ボリューム1000~1万、2語程度で構成されるものが多い - ロングテールキーワード

月間検索ボリューム1000以下、3語以上で構成される

ロングテールキーワードは、構成するワードが多いため、ニーズが読み取りやすい特徴があります。

そのため、ニーズを満たす記事が作りやすいです。

ビッグキーワードはそれだけアクセスが多く見込めるものの、企業など強い競合が多く、上位表示はかなり難しいでしょう。

まずは初心者でも取り組みやすい、ロングテールキーワードを狙うのがおすすめです。

【初心者向け】SEOキーワードの選定方法&おすすめツールを徹底紹介

【初心者向け】SEOキーワードの選定方法&おすすめツールを徹底紹介

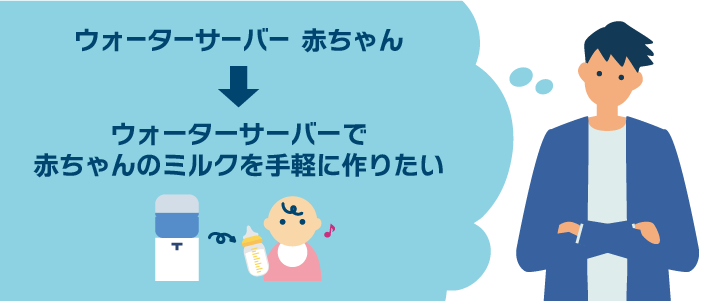

2. 検索意図を汲みとる

キーワードを決めたら、なぜ訪問者がそのキーワードを検索したのか、意図や背景を考察しましょう。

たとえば、「ウォーターサーバー 赤ちゃん」というキーワードを狙う場合、「ウォーターサーバーで赤ちゃんのミルクを手軽に作りたい」というニーズが考えられます。

検索した目的や、解決したい問題や悩みなどを明らかにしておくことで、記事に盛り込むコンテンツが明確になります。

訪問者に刺さる、有益な記事にするためには、検索意図を汲み取ることは必要不可欠です。

訪問者像を具体的に想定しておこう

訪問者の問題や悩みを解決するために作る記事では、「誰に向けた記事か」を考えることが非常に大事です。

どんな人が自分のサイトやブログに訪問してくれているのかを具体的にすることで、記事に盛り込むべき内容を明らかにできます。

たとえば以下のようなものです。

- 年齢:30代前半

- 性別:女性

- 職業:会社員(育休中)

- 年収:350万円

- 居住エリア:東京23区内

- 居住物件:賃貸マンション

- 家族構成:夫、子どもと3人暮らし

訪問者像はリアルで具体的な人物像であるほどよく、実際のデータにもとづいて作られた人物像であれば理想的です。

たとえば、アクセスデータを用いて「30代の女性はこういうWebサイトをよく見る」といった設定など。

このように訪問者像を具体的に設定することで、より訪問者の心に刺さるコンテンツを提供しやすくなります。

「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」を考える

訪問者のニーズには、「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の2つがあり、両方を満たすことで訪問者の満足度を上げられます。

たとえば「東京 美容院 おすすめ」というキーワードを狙う場合、訪問者のニーズは以下のように想定できます。

| 顕在ニーズ | 訪問者が意識的に知りたいと感じていること | 東京で人気の美容院を知りたい おしゃれな人が行く美容院を知りたい |

| 潜在ニーズ | 訪問者が意識していないが知りたいこと | 人気の美容院に行ってかっこよく(かわいく)なりたい |

最終的に求めていることは潜在ニーズのほうである可能性もあります。

上の例では、潜在ニーズを見つけたことで、おしゃれな髪型や、自分に似合う髪型の見つけ方など、コンテンツの強化を図れます。

コンテンツを作る前に潜在ニーズまでしっかり考えておけば、より有益な記事が作れるでしょう。

3. キーワードを含めたタイトルを作る

記事のタイトルには、必ず狙ったキーワードを入れるようにしましょう。

タイトルにキーワードを含めることで、狙ったキーワードで上位表示されやすくなります。

また、訪問者の目につきやすいタイトルにするには、以下の3つを意識するのがおすすめです。

- キーワードはタイトルの前半、なるべく前に入れる

- タイトルは30字以内にする

- 記事内にどんな有益なコンテンツがあるか示す

さらに、ありきたりなタイトルではなく、訪問者の興味関心を引くタイトルを考えるのも大切です。

競合記事との差別化を意識し、「思わずクリックしたくなる」タイトルを目指しましょう。

4. 見出しをつける

記事内容は、伝えたい内容ごとに見出しをつけて区切りましょう。

トピックごとに見出しをつけて区切ることで、記事の内容を理解しやすくなります。

- H1:タイトル

- H2:大見出し

- H3:中見出し

- H4:小見出し

記事の内容が理解しやすいのは訪問者だけでなく、Googleなどの検索エンジンも同様です。

見出しをつけることで、記事内容が適切に読み取られるので、SEOにもよい影響が期待できます。

ただし、「H2見出しのトピックの中に、(H3を飛ばして)H4見出しを設ける」など、段階を飛ばしてはいけません。

見出しは、段階的につけるように注意してください。

見出しの表記にキーワードを盛り込めれば、さらなるSEO効果も期待できます。

伝えたいこと1つに対して1つの見出しをつけるのが基本です!

5. PREP法で分かりやすく書く

文章を書くときは、「PREP(プレップ)法」という構成方法を用いるのがおすすめです。

「PREP法」とは、以下のような構成の文章を書いていく方法です。

- Point:結論

- Reason:理由

- Example:具体例

- Point:結論

要点となる結論を最初に書くことで、理由や具体例など、続く内容が理解しやすい構成になっています。

たとえば「〇〇カードがおすすめ」という見出しを作る場合、PREPを使うと以下のとおりになります。

- P(結論)

〇〇カードがおすすめだ - R(理由)

なぜなら、日常生活でポイントを貯めやすいから - E(具体例)

ポイント還元率が高い、ポイント加盟店が多い、利用キャンペーンがある - P(結論)

だから〇〇カードがおすすめだ

文章を書くのが苦手な人でも、PREP法にあてはめるだけで分かりやすい文章を書けます。

慣れないうちは、PREP法の型どおりに文章を作るのがおすすめです。

ブログでの記事の書き方は、以下の記事でも詳しく解説していますよ!

読まれるブログの書き方!初心者でも読みやすい文章を作るコツ

読まれるブログの書き方!初心者でも読みやすい文章を作るコツ

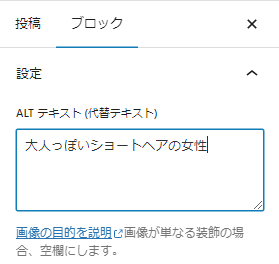

6. 画像にALTテキストを設定する

記事内に画像を挿入するときは、ALT属性の入力が大切です。

ALT属性とは、画像の代わりとなるテキスト情報のこと。

画像の内容を簡潔に示すことで、Googleなどの検索エンジンも画像の意味を正しく理解できるようになります。

たとえば、女性のヘアスタイルに関する写真を載せるとき、ALT属性に「大人っぽいショートヘアの女性」などと入力します。

ALTテキストによって、コンテンツが正しく認識してもらえるほか、画像検索に表示されるなど、間接的によい影響をもたらす可能性もあります。

WordPressの場合、画像ブロックの詳細設定「ALTテキスト(代替テキスト)」から、簡単に設定できます。

7. 関連性の高い内部リンクを入れる

記事内のコンテンツに関連する記事がサイト内にあれば、内部リンクを設けるといいでしょう。

関連するコンテンツ同士を結び付けることで、それぞれの記事の質が高まり、Googleからも評価されやすくなります。

たとえば、「おすすめのウォーターサーバー」を紹介する記事で、「ミネラルウォーターの水質」について解説する記事にリンクするなど。

より詳しい情報を知りたい訪問者はリンク先に飛び、サイトの回遊時間も増やせます。

また、リンクするときのテキストは、リンク先ページのタイトルを用いるなど、内容が分かりやすいものがベストです。

ただ、内部リンクにも注意したい点があります。

それは、内部リンクを貼るのは、コンテンツと関係性のある記事にすること。

無関係の内部リンクをやみくもに貼ると、SEOに悪影響が生じる可能性があるので注意しましょう。

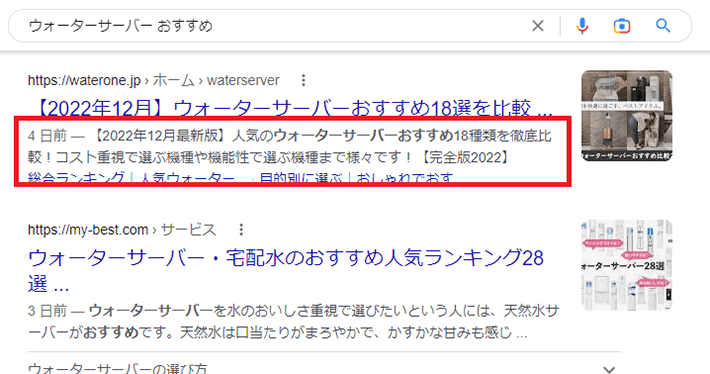

8. 記事にメタディスクリプションを設定する

記事を書き終わったら、メタディスクリプションとして、記事内容の要約を入力しておきましょう。

メタディスクリプションとは、Googleの検索結果で、ページタイトルの下に表示される説明文のことです。

ページに訪問するかどうかは、検索順位だけで決まるわけではありません。

検索をかけたとき、ページのタイトルや、この説明文(メタディスクリプション)も見て判断している人も多いのではないでしょうか。

説明文の内容は、検索順位には影響がないものの、魅力的に見える内容を入力しておくことが大事です。

- どんな人に向けた内容か

- どんなことを載せた記事か

- 読むことでどんなメリットがあるか

上記のようなことを簡潔な内容で書くのがコツです。

実際に表示される文字数は、状況によってさまざまですが、PCで90文字~120文字程度、スマホで60文字~70文字程度とされています。

そのため、説明文の前半に重要な内容を詰めて書くのがおすすめです。

メタディスクリプションの設定機能をもつテーマやプラグインを使うと投稿画面から簡単に設定できます!

【2023年版】導入するべき!WordPressのおすすめプラグイン12選

【2023年版】導入するべき!WordPressのおすすめプラグイン12選

WordPressおすすめ無料テーマ4選!選ぶポイントも解説

WordPressおすすめ無料テーマ4選!選ぶポイントも解説

9. 外部から被リンクを獲得する

SEOでは、被リンクを獲得できるよう意識してみましょう。

被リンクとは、ほかのサイトから自分のサイトやブログへ向けてリンクされることです。

被リンクを獲得できるかどうかは、コンテンツの質をはかる基準の一つであり、被リンクが多ければSEOの評価も高くなりやすいです。

ただし、自然な形で得られる「ナチュラルリンク」しか評価されません。

お金を払ってリンクしてもらったり、意図的に量産したリンクはペナルティを受ける可能性があるため、注意が必要です。

ナチュラルリンク獲得のために、まずは以下のような点を意識してみましょう。

- 共有しやすい新鮮味のある情報を扱う

- 独自性の高い内容をコンテンツに盛り込む

- SNSで発信する

とくに、自分で検証して得た情報など、自分しかもっていない情報は、価値が高いのでリンクされる可能性も高いです。

ただ「リンク獲得のため」にコンテンツの方向性が偏ってしまうのは本末転倒です。

開設初期は、「有益な記事コンテンツを作る」ことを最優先として、少し意識しておくぐらいで問題ありません。

SEOの効果を自分でチェックする方法

記事を公開したら、検索順位が順調に上がるか自分でチェックする必要があります。

検索順位が思うように上がらなければ、記事をリライトする必要性も出てくるでしょう。

SEOの効果をチェックするツールは、以下の3つがおすすめです。

Googleサーチコンソール

Google サーチコンソールは、サイトやブログの検索順位をはじめ、検索パフォーマンスを総合的に測定できる無料ツール。

Google サーチコンソールでは、検索パフォーマンスとして以下のようなデータが分析できます。

- クリック数:検索結果でクリックされた数

- 合計表示回数:検索結果に表示された回数

- 平均CTR:表示回数に対してのクリック率

- 平均掲載順位:実際に表示された順位の平均

上記のデータは、「検索されたワード」と一緒に確認できるので、狙ったキーワードできちんと順位が獲得できているかが確認できます。

また、クリック率が低いページを見れば、タイトルやディスクリプションを見直したほうがよい可能性にも気づくでしょう。

「期間」や「デバイス(PCやモバイルなど)」を絞ったデータも確認すれば、より細かい分析もできます。

さらに、Google サーチコンソールでは以下のようなこともできるので、SEOに取り組むうえでは必要不可欠なツールです。

- XMLサイトマップの送信やインデックス登録申請

- ページの表示速度や利便性(ページエクスペリエンス)評価の確認

- 被リンクや内部リンクの確認

詳しいことは以下の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください!

WordPressにGoogleサーチコンソールを導入する方法!基本的な使い方も解説

WordPressにGoogleサーチコンソールを導入する方法!基本的な使い方も解説

Googleアナリティクス

Googleアナリティクスは、Googleが無料で提供するアクセス解析ツール。

以下のようなデータをはじめ、サイト内のアクセス状況をさまざまな項目から分析できます。

- ユーザー数:サイトを訪れたユーザー数

- ページビュー数:ページが表示された数

- 流入経路:どこからサイトを訪れたか

- 直帰率:ページ閲覧直後にサイトを離れたユーザーの率

- 平均滞在時間:一回の訪問での滞在時間の平均

たとえば、流入経路で「検索から流入」しているアクセス数を調べたり、どのページにどの程度のアクセスがあったかを調べたりできます。

表示順位などの直接的な計測はできませんが、各記事へのアクセスを総合的に分析できます。

詳しい使い方は以下の記事でも紹介しています。ぜひ見てみてくださいね!

WordPressでのGoogleアナリティクス導入方法を解説【GA4】

WordPressでのGoogleアナリティクス導入方法を解説【GA4】

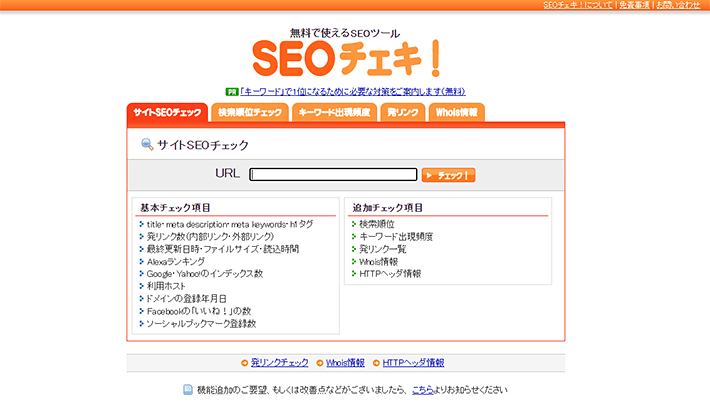

SEOチェキ!

出典:SEOチェキ!

SEOチェキ!は、登録不要で利用できる無料のSEOツール。

対象ページのURLを入力することで、以下のような項目をはじめ、SEOに関するデータを総合的にチェックできます。

- キーワードごとの順位

- 外部や内部リンクの数

- インデックス数

- キーワードの出現頻度

また、SEOチェキ!では、自分のサイトだけでなく、ほかのサイトも調査できます。

競合サイトのSEO指標をチェックできるのは、SEOチェキ!ならではのメリットでしょう。

【ペナルティあり】SEOにおけるNG行動・注意点

上位表示させるための施策でも、裏をかくような違反行為は逆効果です。

検索順位が上がらないだけでなく、サイト自体が検索結果に表示されなくなる可能性もあるため、絶対におこなってはいけません。

Googleのガイドライン違反

Googleのガイドラインに違反する行為は、ペナルティの対象になる可能性があります。

NG行為の代表例として、以下のようなものがあります。

- コピーコンテンツ

- 悪質な被リンク

- キーワードの濫用(不自然に頻出させるなど)

とくに注意が必要なのは、コピーコンテンツ。

ほかの記事をまねしたつもりがなくても、文章が類似するとコピーコンテンツと判断される可能性があります。

記事を投稿する前に、以下のようなチェックツールを用いて、コピー率をチェックする癖をつけましょう。

ブラックハットSEO

ブラックハットSEOとは、Googleの穴を突くような不正な手法で検索上位を狙う施策を指します。

過去には、以下のようなブラックハットSEOが存在しました。

- リンクの購入

外部リンクを大量に購入する行為 - 隠しテキスト

背景に溶け込んで見えないテキストにキーワードを大量に挿入する行為 - ワードサラダ

自動生成した文章で、不正に評価を得る行為

近年はGoogleアルゴリズムの性能が改善しており、こうしたブラックハットSEOは簡単に見抜かれてしまいます。

違反が発覚すると重大なペナルティを課されるため、絶対にまねしてはいけません。

穴を突くのではなく、コンテンツの質で勝負していきましょう!

中古ドメイン購入は要注意

「中古ドメイン」とは、過去に利用歴のあるドメインのこと。

意図的に「中古ドメイン」を購入することもありますが、新たに取得したドメインが意図せず「中古ドメイン」である場合もあります。

注意したいのは、中古ドメインを利用する場合、よい評価も悪い評価も引き継いでしまう点です。

過去にペナルティを受けたドメインに当たってしまうと厄介です。

違反歴のあるドメインだと、良質なコンテンツを投稿しても、上位表示を狙うことは難しくなるでしょう。

aguseやMGT.jpなどで、ブラックリストに入っていないかだけでも、チェックしておくのがおすすめです。

チェックに引っかからなかったとしても絶対に安全とは言い切れませんが、参考にはなります

【Q&A】SEOで初心者がつまづきがちなこと

最後に、初心者がつまづきがちなトピックをQ&A形式で解説します。

Q. 文字数は何文字がいい?

A. 文字数はあまり関係ありません。

重要なのは、文字数ではなく訪問者の知りたい情報があるかどうかです。

たとえば、言葉の意味を紹介する辞書サイトなどは、少ない文字数で、簡潔に意味が知れる方が有利だと考えられます。

一方、ノウハウを解説するような記事なら、文字数が多く、より解説が詳しい記事のほうが評価されやすいでしょう。

このように、キーワードや訪問者ニーズによって、最適な文字数は変動します。

Q. タイトルや見出しにキーワードを詰め込んだほうがいい?

A. 無理に詰め込む必要はありません。

あまり多くのキーワードを詰め込むと、訪問者にストレスを与えたり、キーワードの濫用とみなされたりすることも考えられ、逆効果です。

タイトルや見出しとして違和感がでないよう「無理のない範囲」で挿入するのがおすすめです。

Q. 検索順位はどうやって決まる?

A. Googleのロボット(クローラー)が情報を収集し、検索エンジンに登録(インデックス)することで、サイトの良し悪しを判断しています。

ただ、詳しい検索順位の決定方法は、Googleから公表されていません。

とはいえ、Googleの目指すものを理解し、それに沿うコンテンツづくりに努めれば、おのずと順位向上が見込めるものと思います。

大事なのは、訪問者とGoogleの両方にフレンドリーな記事にすること。

また、自分だからこそ発信できるオリジナルコンテンツを盛り込み、記事の有益性を上げることです。

まとめ

この記事では、SEOに関して基本的なことを総合的にご紹介いたしました。

ポイントをまとめると以下のとおりです。

- SEOとは「検索エンジン最適化」のこと

- SEOとはGoogleの検索結果で上位表示させるための施策

- SEOでもっとも大事なのは、訪問者の検索意図を満たすこと

- Googleにも分かりやすい構造にすることも大事

- SEOが適切にできているかは、効果測定ができるツールを用いる

- Googleの穴を突くような行為は絶対しない

サイトやブログを立ち上げたばかりだと、どうしてもテクニカルな面にフォーカスしがちでしょう。

しかし、小手先のテクニックは補助的なものにすぎず、根本は「訪問者を満足させること」にあります。

まずは当記事で紹介した9つの方法を実践し、訪問者の役に立つ記事を積み重ねていきましょう。

WordPressを実際に始めたい方へ

国内シェアNo.1レンタルサーバー「エックスサーバー」では2024年5月7日12時まで、サーバー利用料金が最大30%オフとなる割引キャンペーンを実施中です!

今なら月額693円~とお得にWordPressブログが始められます!

.comや.netなど大人気ドメインも永久無料と過去最大級にお得です。

【5月7日まで】利用料金最大30%オフの割引キャンペーンはこちら!

ぜひこのお得な機会にWordPressをご検討ください!